第39回スペインギター音楽コンクールにて「ID賞」「日本・スペイン友好賞」(スペイン講習会参加費用支援)を受賞し、スペインに留学された小林龍和さんが、素敵なレポートを書いてくださいました。スペイン現地のコンクールに初参加で見事第二位を受賞され、またスペイン各地への旅を通して沢山の刺激を受けられた小林さんのレポートを、ぜひご覧ください。

「ID賞」「日本・スペイン友好賞」を授与していただきましたIDホールディングス社に改めまして感謝申し上げますとともに、小林龍和さんの今後のご活躍を祈念しております。

【はじめに】

今年(2024年)の5月下旬に、スペインのビルバオで行われたコンクール”XII Concurso de Guitarra ‘Juan Crisóstomo de Arriaga’ 2024”に出場しました。2021年の第39回スペインギター音楽コンクールでの優勝に伴って、副賞としてIDホールディングス社様よりスペインへの渡航費をご支援いただいたことにより今回の旅が実現しました。コロナ禍の影響により受賞から二年半近く経っての渡航となった上、さらに大学の授業との兼ね合いにより渡航スケジュールに制約が生じた結果、当初予定した講習会(マスタークラス)の受講は残念ながら叶わず、コンクールのみの参加となりました。そのような中でも、今回の人生初の国外一人旅、そして初めての海外コンクールへの参加は私にとって忘れられない思い出となりました。この経験を通して自分のこれまで15年間の練習で培った実力を試し、またギターの本場で様々な刺激を受けることができたことは何物にも代えがたい財産です。このような貴重な機会を与えてくださいました日本・スペインギター協会の先生方とIDホールディングス社様に心から感謝申し上げます。

【ビルバオに到着】

今回のコンクールが開催されたビルバオは、スペインの最北部のバスク地方の都市です。スペイン語とバスク語が話されており、街中の標識などは大体その二言語が併記されています。バスク語はスペイン語の方言などではなく完全に別の言語で、周辺地域のどの言語とも全く似ていない「孤立言語」という非常にユニークな言語です。スペイン語は大学で3年近く勉強していましたが、バスク語には全く触れたことがありませんでした。渡航前に少しだけでも学んでみようと思い立ち紀伊国屋書店でバスク語入門書をめくってみましたが、これまでやってきたどのヨーロッパ系言語の知識をもってしても全く理解できず不安に襲われました。ただし、よく調べてみると、「バスク語しか話さずスペイン語を全く話せない人」というのはほぼいないことが分かったので、今回はバスク語の事前習得は諦め、スペイン語の復習のみ行ってからスペインに渡りました。

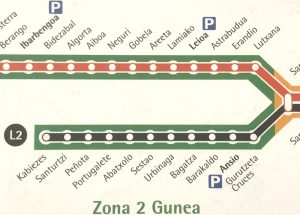

ビルバオの地下鉄路線図。バスク語由来の地名が多く、「tx」などの変わった子音が目立つ。

東京からスペインへの直行便は渡航時には運休となっていた(2024年10月より運航再開)ためフランクフルト経由でマドリードに移動し、そこからRenfeという日本で言う新幹線のような鉄道で最北部のバスク地方を目指しました。

ビルバオに着いてからコンクール本番までは数日間の余裕がありました。私の泊まった宿は、寝室こそ個別に分かれているものの、多くの人がスペースを共有して生活するホスタルのような形式に近く、音量を気にせずギターの練習ができる時間帯には限りがありました。そのため、残りの時間は街に出て古本屋やスーパーマーケットをめぐったり、徒歩で海岸線まで移動し生まれて初めて大西洋の海水に触れたりして過ごしました。この数日間でたくさんのスペイン人の方々と会話できたおかげで、数日の間に少しずつスペイン語の運用に慣れてきました。

古本屋。日本ではどうやっても手に入らないような本が安価で売られている。

スペインのスーパーは缶詰の種類の多さが特徴的。これはメヒジョン(ムール貝)。

バスク州は民族意識が強くスペインからの独立を望む層も多いそうです。街中の落書きの内容にもその影響が表れており、日本で見られるのと同じような目的不明・意味不明なものだけでなく、”Independencia (独立)” 、“This is not Spain”などの明確なメッセージも多く見られました。

【コンクール】

いよいよコンクール当日。地下鉄のSarriko駅から地上に出るとすぐに見つけることができるこの近代的な建物がビルバオの音楽院、今回の会場です。

まだ昼休みで会場入り口のドアが空いておらず、到着していた他の参加者たちと入り口付近で少し話しながら待つことになりました。スペインの音楽院に留学していらっしゃる高田英里佳さんもこのコンクールに参加されていました。他の参加者たちは、国籍こそ世界各地(スペイン、中国、オーストリアなど)に散らばっていたものの、やはりスペイン現地の音楽院に留学している学生が多いようで、コンクールのスタッフ含め全員がスペイン語で会話していました。私も大学の授業で数年間スペイン語を学んでいた上、スペイン語が堪能な高田さんの助けもあり、彼らの輪に入ることができました。興味本位、趣味半分でやっていた外国語学習でしたが、これまで続けてきて良かったと強く感じる瞬間でした。

コンクールは1日目が予選、2日目が本選というスケジュール。音楽院が会場になっていることもあり、たくさんの小教室が楽屋として参加者に一つずつ割り当てられます。これまで参加してきた国内のコンクールではたいてい一つの控室で数人が待機するので、絶えず人の動きや出入りがあり賑やかな雰囲気の中で気がついたらあっという間に本番を迎えることになるのですが、ここでは一人で静かな部屋の中でただひたすら練習をしたり爪を研いだりしながら出番を待つことになります。時々練習の手を止めて休もうとすると、壁の向こうから他の参加者の演奏する音が漏れ聞こえてきます。壁の防音で軽減されてはっきりとは聞こえないにもかかわらず、誰かもわからないその音の主がとんでもない実力者であることがひしひしと伝わってきます。自分の演奏はここで通用するのかという強烈な不安に襲われ、それをかき消すためにまたギターを弾く。そのような張り詰めた時間が延々と続くようでした。

数時間が経ってようやく自分の演奏順が回ってきました。初めて海外の観客と審査員の前で演奏するということで、だいぶ緊張するだろうと予想していたのですが、客席に自分を知っている人が誰もいない環境で余計な自意識が消えたのか、逆に案外リラックスして比較的のびのびと演奏することができました。演奏した曲も、新しいものではなく、何年もレパートリーとして慣れ親しんでいるものを選んだので、それも平常心で思い切って演奏できた一因かもしれません。

本選進出者はこの日の夕方に発表されます。演奏を終えた他の参加者たちと話しながら結果発表の時間を待ちました。

スペイン語の飛び交う会場に入った直後は、自分の全く知らない世界に飛び込んだような感覚でした。しかし同じぐらいの年頃の他の参加者たちと、演奏する曲への思い入れや、「演奏順が最初か最後だと緊張する」というようなコンクールあるあるなどについて話すうちに、皆自分との共通点も多く、地域は違えどクラシックギターに対し同じ興味と情熱を持って学んでいる仲間なのだという親近感が湧いてきました。

そうこうしているうちに予選通過者の発表。名前が呼ばれ、幸運なことに本選に進出することができました。本選は翌日。もうあまり練習する時間はありません。

次の日。宿を出ようとすると、宿の主の青年が「ギタリストなのか」と話しかけてくれました。ここ数日の練習音が聞こえていたようで、これからコンクールの本選だと話すと激励の言葉をかけてくれました。その応援のおかげでさらに気合いが入りました。

今回は待ち時間は少なく、準備をしているとすぐに演奏時間が来ました。本選での演奏曲はリョベートの「ソルの主題による変奏曲」とバリオスの「森に夢見る」。いずれも非常に思い入れの強い曲です。日本でずっと練習してきたこれらの曲をギターの本場であるスペインで披露できたことには、何とも言いがたい感動を覚えました。上手くいかなかった点もあるものの、なんとか無事に自分らしく弾き切ることができました。

本選の結果は2位でした。本場の大会でこのような評価をいただけたことは身に余る光栄です。もちろんコンクールに出るからには1位を獲りたかったという悔しさも少なからずありましたが、初めてスペインのコンクールに参加した身としては万々歳の結果であり、喜びと達成感の方がはるかに大きかったです。ただ、授賞式後に開かれる各部門1位の方々の凱旋コンサートを聞いたところ、あまりの表現力に圧倒され、世界の壁の厚さを改めて感じました。

慣れないスペイン語を使うために常に頭をフル回転させていた上に、他の参加者の高水準な演奏に緊張も高まり、終始高揚感の途切れない大変刺激的な二日間でした。いつかまたスペインの舞台に立つために、これからも技術と表現力を磨こうと思います。

コンクール終了後は、ビルバオの名所や名物料理を楽しんだあと、またRenfeで移動し、マドリード、グラナダ、セビージャなど、ずっと行きたいと思っていたスペインの都市を訪れました(悔しいことにバルセロナは日程に組み込めませんでした)。

橋に吊り下げられたゴンドラが川の両岸を行き来し、人を運ぶ(1人70円)

【首都・マドリード】

マドリードでは本場のフラメンコを堪能できました。今回訪ねた「カルダモモ」はマドリードで有数のタブラオ(フラメンコが見られる店)です。有名店と聞いて私は自然と大規模なステージと客席を思い浮かべていたため、入った時にその舞台の狭さと客席の少なさが意外に思えましたが、公演が始まるとすぐにその理由がわかりました。

目の前にある舞台から、リズムを刻む靴音や手拍子が単なる音でなく大きな振動として全身に伝わってきました。大きな舞台を離れたところから見たのでは到底感じることのできないこの圧倒的な音圧と躍動感こそがフラメンコの魅力であり、それを最大限伝えるために一回あたりの客数を少なくして全ての客が近くでフラメンコを体感できるようにしているのだということが分かりました。ちなみにその代わりに一日の公演数が多く、夜はほぼ休みなしで3公演が連続して行われています。

プラサ・マジョール(マドリード)。スペインの各都市には必ずと言っていいほどこのような巨大な四角い広場がある。

広場の中心部にあるフェリペ3世(元スペイン王)の像。マドリードにはこうした歴代の王の銅像がいたるところにある。

マドリード中心部の広場「プエルタ・デル・ソル」にあるカルロス3世の像

【スペイン南部へ】

南部の都市・グラナダは活気あふれる街でした。

ここではアルハンブラ宮殿やその隣にあるヘネラリフェ(優雅な庭園をもつ離宮)など、クラシックギターの曲のモチーフにもなった場所をいくつも訪れました。

アルハンブラ宮殿で最も古い部分とされる「アルカサバ」。当時の兵士などの住居跡も土台のみ残っている。

びっしりと刻まれたアラビア文字とアラベスク模様(アルハンブラ宮殿)

ミカンの木など様々な植物が生い茂っている(アルハンブラ宮殿)

アルハンブラは城塞のような構造で、グラナダ市街地から徒歩で目指すには、大変急な坂を20分ほど登らなければならないほどです(多くの人はバスで向かいます)。

そのようにもともと高いところに位置するアルハンブラですが、宮殿を一通り見終えた後、出入口の広場の傍から、さらに上に向かって道が伸びていることに気づき、私は吸い寄せられるようにその上り坂を登り始めました。すでに散々歩き回ってだいぶ疲れていましたがさらに十分ほどまっすぐな坂を登り続けたところ、突如地面が勾配が緩やかになり、集団墓地が現れました。お墓のスタイルが日本とは全く違うため、見ているだけで好奇心を刺激されましたが、それとはまた別の感覚も同時に湧き上がってきました。見ず知らずの土地一つ一つに、日本と同じように幾世代にもわたる生と死の歴史が積み重なっている。考えてみれば至極当然のその事実をこれほどまざまざと実感したのは初めてで、人類の営みのあまりの壮大さに呆然としました。

グラナダ集団墓地。夥しい数の納骨室が縦横に積み重なり壁のようになっている。

さらに墓地の周囲には、シエラネバダの山々とグラナダの街を一望できる道路がありました。コンクールが終わってからは、ギターはたまにホテルで小さい音で弾く程度でそこまで演奏の機会がなかったのですが、そのあまりの絶景を前にして、この場所でギターを弾きたいという願望が急に湧き上がってきました。

また、その頃ちょうど諸事情により、自己紹介を兼ねた短い映像課題の作成を課されていたこともあり、この素晴らしいロケーションを活かしたいと考え、急遽グラナダでのギター演奏シーンも内容に盛り込むことにし、撮影も行うことにしました。

その日はギターが手元にありませんでしたが、翌日また同じ場所までギターを背負って登り、「グラナダ」(アルベニス)などこの地にゆかりのある曲を演奏しました。車や人は数分に一台通るかどうかという場所なので観客はいませんが、このグラナダの街で自分のギターの音色を響かせることができたことは、生涯忘れられない思い出になりました。

左奥に見える山脈は、スキー場や天体望遠鏡のあるシエラ・ネバダ(国立公園)。

ギター演奏シーンの追加に伴い、動画の内容に繋がりを持たせるために他にもいくつかのシーンを撮影する必要があり、その絶景ポイントに近い原っぱのようなところで撮影を行いました。途中で腰を下ろそうと地面に手をついた際に、得体のしれない植物の細かいトゲが数十本ほど手に刺さってしまい、その後はチクチクとした痛みに耐えながら作業することとなりました。撮影は無事終わりましたが、このトゲはその後も私の靴や服、荷物の隙間に潜んでたびたび皮膚を刺し、私を苦しめることとなりました。

最後に、同じく南部にあるセビージャを一日だけ訪れました。そこでは、以前大学のスペイン語学習プログラムで知り合い、その後セビージャ大学に留学していた友人と再会を果たすことができ、個人的にとても思い出深い一日となりました。

【おわりに】

この旅では今まで練習を続けてきたギターやスペイン語を介してたくさんの人との繋がりを感じることができました。改めまして、このような素晴らしい機会を与えてくださった日本・スペインギター協会の先生方とIDホールディングス社様に心から感謝申し上げます。以前よりギターの本場で学び、自分の実力を試してみたいという思いはありましたが、この度のご支援がなければ、自発的に海外の大会に参加するという決心はなかなかつかなかったと思います。背中を押してくださり本当にありがとうございました。

小林龍和